Граф Цеппелин (дирижабль)

| Граф Цеппелин | |

|---|---|

Дирижабль LZ 127 «Граф Цеппелин» Дирижабль LZ 127 «Граф Цеппелин» | |

| Характеристики | |

| Тип | Жёсткий дирижабль |

| Год постройки | 18 сентября 1928 |

| Конец эксплуатации | 4 марта 1940 |

| Объём, м³ | 105 000 |

| Длина, м | 236,6 |

| Макс. диаметр, м | 30,5 |

| Число и мощность двигателей, кВТ |

5×353 (5×530 л. с.) |

| Винты число/диаметр, м | 5 |

| Полезная нагрузка, кг |

до 22 800 (22,8 т) |

| Макс. количество пассажиров, чел. | 28 |

| Макс. скорость, км/ч | 128 |

LZ 127 «Граф Цеппели́н» (нем. Graf Zeppelin) — пассажирский цеппелин, построенный в Германии в 1928 году и ставший на то время крупнейшим и наиболее передовым дирижаблем в мире. Своё название воздушный корабль получил в честь немецкого пионера дирижаблей жёсткой системы графа Цеппелина. Разобран в 1940 году.

LZ 127 имел самую счастливую судьбу из всех построенных за всю историю воздухоплавания полутораста жёстких дирижаблей: в 1929 году совершил первый в истории воздухоплавания кругосветный перелёт; за девять лет эксплуатации «Граф Цеппелин» провёл в воздухе около 17 200 часов, совершил 590 полётов в разные страны мира, преодолел почти 1,7 млн км, перевёз 13 110 пассажиров и около 70 т грузов и почты; при этом он 143 раза пересёк Атлантический океан и 1 раз — Тихий.

Конструкция

Длина дирижабля составляла 236,6 м, максимальный диаметр — 30,5 м, наибольшая высота 33,7 м, объём — 105 000 м³, несущий газ (водород) размещался в 17 отсеках. Силовая установка состояла из пяти 12-цилиндровых моторов «Майбах» VL II с водяным охлаждением мощностью 530 л. с. каждый, их суммарная мощность 2650 л. с.[1]

Одним из принципиальных отличий LZ 127 от других цеппелинов было использование для работы двигателей наряду с жидким горючим, газообразного горючего (блау-газа), плотность которого была близка к плотности воздуха, а теплотворная способность значительно выше, чем у бензина. Это позволяло существенно увеличить дальность полёта и избавляло от необходимости затяжелять дирижабль по мере выработки топлива (затяжеление дирижаблей осуществлялось путём выпуска части несущего газа, что создавало ряд экономических и пилотажных неудобств); кроме того, применение блау-газа вело к меньшей, чем в случае установки многочисленных тяжёлых баков с бензином, нагрузке на каркас. Блау-газ находился в 12 отсеках в нижней трети каркаса дирижабля, объём которых мог быть доведён до 30 000 м³ (для водорода в таком случае оставалось 105 000 − 30 000 = 75 000 м³). Бензин брался на борт в качестве дополнительного топлива. Запас бензина и машинного масла мог изменяться в зависимости от задач; например, для арктической экспедиции 1931 года дирижабль был оборудован 40 бензиновыми баками по 740 л (всего было взято 29 600 л бензина) и 9 маслобаками на 1800 кг машинного масла[1].

Полезная нагрузка дирижабля составляла 22,8 т (при заполнении водородом мешков, предназначенных для блау-газа — около 55 т), максимальная скорость — 128 км/ч, крейсерская — около 115 км/ч. Радиус действия (дальность полёта с учётом возвращения) — около 11 250 км. Продолжительность полёта при крейсерской скорости — 112 часов (более 4,5 суток). Экипаж насчитывал 40—45 человек. Суммарная подъёмная сила (при заполнении 75 тыс. м³ водорода и 30 тыс. м³ блау-газа) — 84,8 тонны, собственная масса корабля 62 тонны, запасная динамическая подъёмная сила — 12 тонн[1].

Решётчатый каркас дирижабля состоял из дюралюминиевого профиля, в поперечном сечении образовывал правильный двадцативосьмиугольник и был собран из поперечных основных и вспомогательных шпангоутов, соединённых по вершинам многоугольника продольными стрингерами. В задней оконечности было размещено симметричное оперение из четырёх стабилизаторов (двух вертикальных и двух горизонтальных), на концах которых находились рули направления и глубины, соответственно. В корпусе размещались также мешки для водяного балласта, в который при необходимости мог быть добавлен антифриз[1].

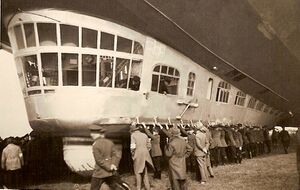

Снизу, непосредственно к корпусу дирижабля, в передней его части жёстко крепилась передняя гондола, длина которой составляла 40 м, ширина — 6 м и максимальная высота — 2,25 м (самая большая в истории дирижаблестроения гондола, в два раза шире и почти в два раза длиннее стандартного вагона пассажирского поезда). В передней части гондолы находилась рубка управления, за ней — служебные и далее — пассажирские помещения. По комфортабельности LZ 127 значительно превосходил самолёты тех времён. Пассажиры размещались в 10 двухместных оборудованных каютах со спальными местами. В передней части пассажирского отсека находилась просторная кают-компания площадью 25 м², в которой одновременно могли разместиться 28 человек. В ней находились четыре больших круглых стола с четырьмя креслами у каждого и четыре откидных столика у каждого из окон с тремя сидениями. Через наклонные окна кают и салона обеспечивались достаточно хороший обзор и освещение. Кухня была рассчитана на обслуживание более 50 человек в течение нескольких суток. Кроме того, имелись почта, умывальные комнаты с горячей и холодной водой, обособленные от них уборные и пр. В целом в гондоле находились, начиная с носа:

- рубка управления:

- в её передней части расположены штурвал направления с сервомотором, штурвал глубины, ручки управления газом и балластом, машинный телеграф, место командира корабля;

- в задней части рубки за перегородкой — слева стол навигатора, люк для сообщения с радиорубкой, вход в шахту связи с главным ходом сообщения в корпусе; справа пост сигнализации для связи с землёй флагами и внутренний телефон;

- короткий осевой коридор в кают-компанию; справа вход в камбуз и выходной люк; слева вход в радиорубку;

- кают-компания с дверями в передней и задней переборках;

- длинный осевой коридор с входами в 10 двухместных кают (5 слева и 5 справа, каждая с двумя койками друг над другом и столиком у окна, как в купе спального вагона), затем входы в умывальные комнаты для пассажиров (слева мужская, справа женская);

- отделённый дверью короткий осевой коридор, входы в уборные для пассажиров (слева мужская, справа женская), вход в умывальную комнату для экипажа (слева) и кладовку (справа);

- отделённая дверью площадка на оси гондолы, на ней сзади люк в помещение электрогенераторов, слева лестница в главный ход сообщения[1].

Моторные гондолы обтекаемой формы были размещены в шахматном порядке между передней гондолой и хвостом — четыре по бокам дирижабля, пятая непосредственно под нижним ходом сообщения. Водяной радиатор двигателя располагался в лобовой части мотогондолы. Каждый двигатель был оборудован реверсивной муфтой. Винты деревянные, толкающие, четырёхлопастные (у пятой мотогондолы — двухлопастной)[1].

Гондола управления, моторные гондолы, кабины командира и главного бортинженера, запасной пост управления и отдельные точки в корпусе были связаны телефоном[1]. Внутри каркаса находились два хода сообщения. Верхний ход сообщения вёл от носовой точки к корме вдоль оси корпуса и немного ниже её. Он служил для проверки газовых отсеков и клапанов[1]. Главный ход сообщения проходил от носовой точки вдоль всей нижней части дирижабля до нижнего стабилизатора, где располагались запасные штурвалы направления и высоты на случай обрыва штуртросов, ведущих из рубки в передней гондоле. В главном ходе и возле него размещались также (от носа к корме) устройство для швартовки к причальной мачте; гайдропы, выпускаемые через специальные люки; отдельное помещение для радиопеленгатора (справа); шахта сообщения с передней гондолой (слева); кабина командира; кабины команды; кабина главного бортинженера с приборами управления и контроля (справа). Через главный ход сообщения можно было попасть во все моторные гондолы. По главному ходу и вдоль него располагались ёмкости для бензина, моторного масла, жидкого балласта, насосы для дифферентовки корабля путём перекачивания жидкостей между баками, а также место для всего груза и припасов. В главном ходе за передней гондолой находились электрические генераторы мощностью в 3 кВт, обеспечивавшие электроэнергией бортовых потребителей (обогреватели помещений, радиостанция, освещение, камбуз)[1].

На борту имелись длинноволновая (150 Вт на передачу) и коротковолновая (50 Вт на передачу) радиостанции. Тросовые антенны длиной до 120 м в полёте опускались сквозь пол радиорубки под дирижабль с помощью грузов, представляющих собой декоративные модели дирижабля. Радиостанции питаются от общей бортовой электросети, однако имеется также небольшой внешний ветрогенератор, работающий от набегающего потока воздуха. В целях пожарной безопасности радиорубка имела отдельную от всего корабля систему вентиляции, при стравливании водорода передача прекращалась, чтобы избежать возникновения искр между металлическими предметами[1].

Для арктической экспедиции 1931 года дирижабль был частично переоборудован: дно главной гондолы сделано водонепроницаемым, под ней и под задней моторной гондолой смонтированы поплавки, удалены столы и мягкие кресла из кают-компании, демонтирована часть переборок между пассажирскими каютами, внутренние двери заменены занавесками, установлено оборудование для аэрофотосъёмки и магнитометры[1].

История

Осенью 1925 года по инициативе Хуго Эккенера — одного из пионеров управляемого воздухоплавания и соратника графа Цеппелина, в Германии был организован общенациональный сбор пожертвований на создание нового крупного экспериментального транспортного цеппелина. Удалось собрать 2,3 млн. марок, послуживших основой для постройки дирижабля LZ 127. Он стал 117-м дирижаблем, построенным концерном «Цеппелин» с 1900 года[1].

8 июля 1928 года, в день 90-летия графа Цеппелина, единственная дочь графа торжественно окрестила его именем корабль LZ 127. Свой первый полёт дирижабль LZ 127 «Граф Цеппелин» совершил 18 сентября 1928 года.

В августе—сентябре 1929 года дирижабль под командованием Хуго Эккенера осуществил первый в истории воздухоплавания кругосветный перелёт. Стартовав в Лейкхерсте, «Граф Цеппелин» за 20 суток преодолел более 34 тыс. км со средней полётной скоростью около 115 км/ч, совершив при этом лишь три промежуточные посадки — во Фридрихсхафене, Токио и Лос-Анджелесе. Основной целью перелёта была пропаганда возможностей жёстких дирижаблей, попутно делались метеорологические наблюдения.

С 18 мая по 6 июня 1930 года «Граф Цеппелин» совершил круговой перелёт в Южную и Северную Америку. В 1931 LZ 127 начал регулярные полёты в Бразилию. Начиная с 1936 года часть рейсов в Южную Америку была возложена на новый цеппелин LZ 129 «Гинденбург», который открыл воздушную линию и в Северную Америку (технические возможности «Графа Цеппелина» были недостаточны для регулярных полётов через Северную Атлантику).

10 сентября 1930 года «Граф Цеппелин» прилетал в Москву, а 26—30 июля 1931 года он с научными целями (неофициально также и разведывательными) пролетел над значительной частью советской Арктики по маршруту Архангельск, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Мыс Челюскин, Диксон, Новая Земля, Архангельск, произведя при этом подробную аэрофотосъёмку. Во время арктического полета на его борту были четверо советских специалистов: профессор Р. Л. Самойлович (научный руководитель экспедиции), Эрнст Кренкель (один из радистов), профессор П. А. Молчанов (метеоролог) и Ф. Ф. Ассберг (инженер-воздухоплаватель)[1]. Во время этого перелёта дирижабль совершил посадку на воду в бухте Тихой острова Гукера (Земля Франца-Иосифа) и обменялся почтой с советским ледоколом «Малыгин», на борту которого в тот момент находились, в частности, И. Д. Папанин и Умберто Нобиле. Эти отправленные в основном филателистами разных стран мира почтовые отправления (общим количеством 46 444), погашенные в Арктике, были одним из источников финансирования экспедиции[2]. На борту дирижабля находился также журналист Артур Кёстлер.

После окончания арктической экспедиции «Графа Цеппелина» копия всех научных материалов, согласно договору, была отправлена в СССР, однако, аэрофотосъемки Земли Франца-Иосифа среди них не оказалось. На официальный запрос немецкая сторона сообщила что фотографии не получились, тем не менее, во время Великой Отечественной войны в центре района обследованного дирижаблем (Земля Александры и Земля Георга) была построена секретная немецкая полярная станция, остатки которой обнаружили в 1951 году.[3] В настоящее время в нескольких километрах от этого места расположена военная база и аэродром Нагурское.

После катастрофы дирижабля «Гинденбург» регулярные полёты LZ 127 были прекращены. Вскоре «Граф Цеппелин» был превращён в музей. Конец немецкого дирижаблестроения пришелся на начало Второй мировой войны, когда весной 1940 года по приказу немецкого командования LZ 127 «Граф Цеппелин», а также одноимённый LZ 130 «Граф Цеппелин» (построенный в 1938 году на основе LZ 129 и называемый часто именем «Граф Цеппелин II») были разобраны, а их части использованы в военной промышленности.

Граф Цеппелин в филателии

В городе Люцерн были представлены почтовые марки с изображением дирижабля «Граф Цеппелин», пролетающим над городом Токио; над Северным полюсом на фоне моржа и русского ледокола «Малыгин»; над Девятиарочным мостом национального парка Хортобадь; над Голштинскими воротами города Любек; над Тауэрским мостом; над Федеральным дворцом Чикагской Всемирной выставки и над швейцарским городом Люцерн.[4]

Примечания

- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 Ассберг Ф. Ф., Кренкель Э. Т. Дирижабль в Арктике Архивная копия от 24 марта 2020 на Wayback Machine. — М.-Л.: Госмашметиздат, 1933. — 92 с.

- ↑ Петров К. М., Папанин И. Д. С почтой в Арктику: Путевые записки участников экспедиции на ледоколе «Малыгин» // Почта. Телеграф. Телефон. Радио. — 1931. — № 25. — С.32—34; № 26—27. — С.56—58; № 28. — С.30—34; № 32. — С.31—34; № 33. — С.28—32.

- ↑ А. И. Минеев. Из записок военных лет // Летопись Севера : научно-краеведческий сборник. — М.: Мысль, 1971. — Т. V. — С. 93-113. Архивировано 26 октября 2020 года.

- ↑ Дирижабельная почта.. Дата обращения: 20 сентября 2015. Архивировано 12 сентября 2017 года.

Литература

- Арие М. Я. Дирижабли.— К., 1986. (с. 91—95, 174—175, 183—184, 186)

- Ассберг Ф. Ф., Кренкель Э. Т. Дирижабль в Арктике. — М.; Л.: Госмашметиздат, 1933.

- Кренкель Э. Т. RAEM — мои позывные.— М., 1973. (Глава X— занимательные воспоминания автора об арктической экспедиции «Графа Цеппелина»)

- Вокруг света на дирижабле в 20 дней.— Наука и техника, 1929, № 38, с. 1—5.

- Langsdorff W. LZ 127 «Graf Zeppelin», das Luftschiff des deutschen Volkes.— Frankfurt a. M., 1928.

- Eckener H. Die Amerikafahrt des «Graf Zeppelin».— Berlin, 1928.

- Geisenheyner M. Mit «Graf Zeppelin» um die Welt.— Frankfurt a. M., 1929.

- Eckener H. et al. The first airship flight around the world.— National Geographic Magazine, June, 1930, p. 653—688.

- Breithaupt J. Mit «Graf Zeppelin» nach Süd- und Nordamerika.— Lahr (Baden), 1930. (270 КБ; не очень качественно оптически распознанный текст почти всей книги; см. также несколько иллюстраций и краткую рецензию на английском языке)

- Kohl-Larsen L. Die Arktisfahrt des «Graf Zeppelin».— Berlin, 1931.

- Zeppelin-Weltfahrten: vom ersten Luftschiff 1899 bis zu den Fahrten des LZ 127 «Graf Zeppelin» 1932.

- Eckener H. Im Zeppelin über Länder und Meere.— Flensburg, 1949.

- Vaeth J. Gordon Graf Zeppelin: the adventures of an aerial globetrotter.— New York, 1958.

- Dick H. and Robinson D. The golden age of the great passenger airships Graf Zeppelin and Hindenburg.— Washington, D.C. and London: Smithsonian Institution Press, 1985.

Ссылки

- Отказали Сталину: как дирижабль «Граф Цепеллин» летал вокруг света (90 лет назад начался кругосветный полет дирижабля «Граф Цепеллин») // Газета.Ru, 8.08.2019

- Ellsworth L., Smith E. H. Report of the Preliminary Results of the Aeroarctic Expedition with «Graf Zeppelin», 1931. (статья из журнала «Geographical Review», 1932 г.; 22 с., 2,07 МБ) (англ.)

Фото

- хумус. 1931. Международная арктическая экспедиция пассажирского цеппелина LZ 127 «Граф Цеппелин». Часть 1. Facebook (27 мая 2016). Дата обращения: 17 октября 2020.

- Graf Zeppelin LZ-127 и его вояж в Москву. (фотографии в LJ)

- Полсотни фотографий дирижабля (нем.) /вебархив/

Видео

- «Friedrichshafen. Zeppelins again!» (один из первых полётов, сентябрь 1928 г.)

- «Hanworth aerodrome. „Graf Zeppelin“» (полёт в Лондон, июль 1932 г.)

- «Hanworth. With no bombs this time» (полёт в Лондон, август 1931 г.)

- «Cardington, Beds. „Zepp“ arrives!» (полёт в Кардингтон, апрель 1930 г.)

- «Lakehurst. Moving mechanical mooring mast» (ввод в эллинг Лейкхерста с помощью передвижной низкой причальной мачты, май 1930 г.)

- «Flying down to Rio» (один из полётов в Южную Америку, конец октября 1932 г.; см. также последующие 3 части)